焦点新闻

联系我们

11 起食用油掺假案件典型判例拆解,3 大造假手段、6个检测指标锁定真相

食用油掺假案件 || 11 起典型判例拆解 3 大造假手段,6 个检测指标锁定真相

食用油掺假案件 || 11 起典型判例拆解 3 大造假手段,6 个检测指标锁定真相

食用油是家家户户的刚需,但近年来掺假案件呈 “跨区域、链条化、高隐蔽” 趋势 —— 从大豆油灌装成 “特级橄榄油” 涉案 626 万元,到火锅店回收老油重新上桌,再到油罐暗仓掺次品油,11 起全国法院判例(2019-2022 年)揭示:食用油掺假已从 “缺斤短两” 升级为刑事犯罪,涉案金额从数万元到数百万元不等。

本文结合专业检测标准与司法判例,拆解掺假技术细节、法律边界与检测方案,帮食品生产企业、餐饮机构、消费者精准识别风险,守护 “舌尖上的油安全”。

一、食用油掺假三大手段

从 11 起判例来看,掺假手段集中在 “冒充、回收、暗掺” 三类,每一类都有明确的技术操作与识别线索:

1. 手段一:低价油冒充高价油(占比 64%)—— 用大豆油 / 棉籽油伪造花生油 / 橄榄油

技术操作:通过 “勾兑 + 贴标” 造假,核心是利用低价油(大豆油均价 8 元 / 斤)与高价油(花生油 15 元 / 斤、橄榄油 50 元 / 斤)的价差牟利,常见组合为 “棉籽油 + 花生油”“大豆油 + 橄榄油”。

典型案例:(2020)冀 1181 刑初 47 号案中,周某某用大豆油灌装 “太阳树特级初榨橄榄油”,涉案总价值 626 万元,销售 598 万元,主犯被判 15 年;(2020)鲁 13 刑终 427 号案中,喻某用棉籽油勾兑花生油,通过拼多多店铺销往全国,销售额 224 万元,被判 10 年。技术漏洞:掺假油的脂肪酸组成不符合对应国标 —— 如 GB/T 1534-2017《花生油》要求 “花生酸含量 0.6%-3.5%、山嵛酸含量≤1.0%”,掺入大豆油后,亚油酸含量会显著升高(大豆油亚油酸约 50%,花生油约 35%),成为检测核心指标。识别线索:电商平台低价引流(价格比正品低 30%-50%)、标签模糊(如橄榄油未标 “特级初榨” 等级)、无完整溯源信息(原料产地、压榨日期缺失)。

2. 手段二:非食品原料 / 回收油(占比 27%)—— 地沟油、淋巴结猪油流入餐桌

技术操作:使用明令禁止的非食品原料(含淋巴结的猪边角肉、废弃火锅锅底)炼制油脂,或回收餐饮废弃油过滤后重新销售,直接危害人体健康。

典型案例:(2022)渝 03 刑终 35 号案中,沈某明夫妇用含淋巴结的猪边角肉炼制猪油,销售额 107 万元,以 “生产、销售有毒、有害食品罪” 追责;(2021)川 0802 刑初 563 号案中,火锅店回收客人食用后的锅底油,过滤后掺入新锅底,经营者被判 3 年。技术特征:这类油脂会检出苯并芘(高温炼制产生)、辣椒素总量(火锅老油特有)、重金属(地沟油吸附土壤污染物) ,且无合法原料采购票据(供货商不明、无检疫证明)。执法要点:重点排查餐饮后厨(是否有回收油容器、过滤设备)、小作坊(是否使用非食品原料),现场封存半成品油脂送检。

3. 手段三:暗仓掺假(新型手段)—— 运输环节改装油罐,合格油与次品油混合

技术操作:在运输油罐中设置暗仓,盛放次品油(如地沟油、酸败油),通过控制阀门在卸货时将合格油与次品油按比例混合,隐蔽性极强。典型案例:(2020)冀 0181 刑初 98 号案中,韩鹤将运输车油罐改装暗仓,单次掺入次品油价值 17 万元,被收购方当场发现。技术识别:检查油罐是否有改装痕迹(如非标阀门、罐体厚度不均)、调取车辆 GPS 轨迹(是否有异常停留点)、比对企业进销存台账(进货量与销售量是否匹配)。

二、法律边界:3 类罪名如何区分?看原料与危害程度

食用油掺假案件涉及 3 类核心罪名,司法实践中以 “原料是否有毒有害”“销售金额” 为核心判定标准,企业需明确边界避免触法:

界线一:生产、销售伪劣产品罪(主流罪名,9案适用)

构成要件:以次充好、以假充真,销售金额达5万元以上。

量刑梯度:

5万-20万元:二年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;20万-50万元:二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;50万-200万元:七年以上有期徒刑,并处罚金;200万元以上:十五年有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

案例印证:(2019)粤2071刑初776号案中,郑伟贤销售假冒花生油5.9万元,被判拘役四个月;而(2020)鲁13刑终427号案销售224万元,主犯被判十年。销售金额是量刑的核心基准。

界线二:生产、销售有毒、有害食品罪(3案适用)

关键触发条件:掺入非食品原料、使用回收食品作为原料、添加有毒有害物质。

典型如(2022)渝03刑终35号案,使用淋巴结等非食品原料,虽销售额仅107万元,但因危害性质严重,主犯仍被判处较重刑罚。执法区分点:

若仅是"低价油冒充高价油",产品本身可食用但不符合标注标准→伪劣产品罪;若使用地沟油、回收油、非食品原料→有毒有害食品罪。

界线三:非法经营罪(特定情形)

(2019)苏12刑终110号案中,将餐厨废弃油加工后作为饲料原料销售,因违反国家饲料原料目录,以非法经营罪追责。此类案件较少见,但提示执法需关注废弃油脂的去向与用途申报。

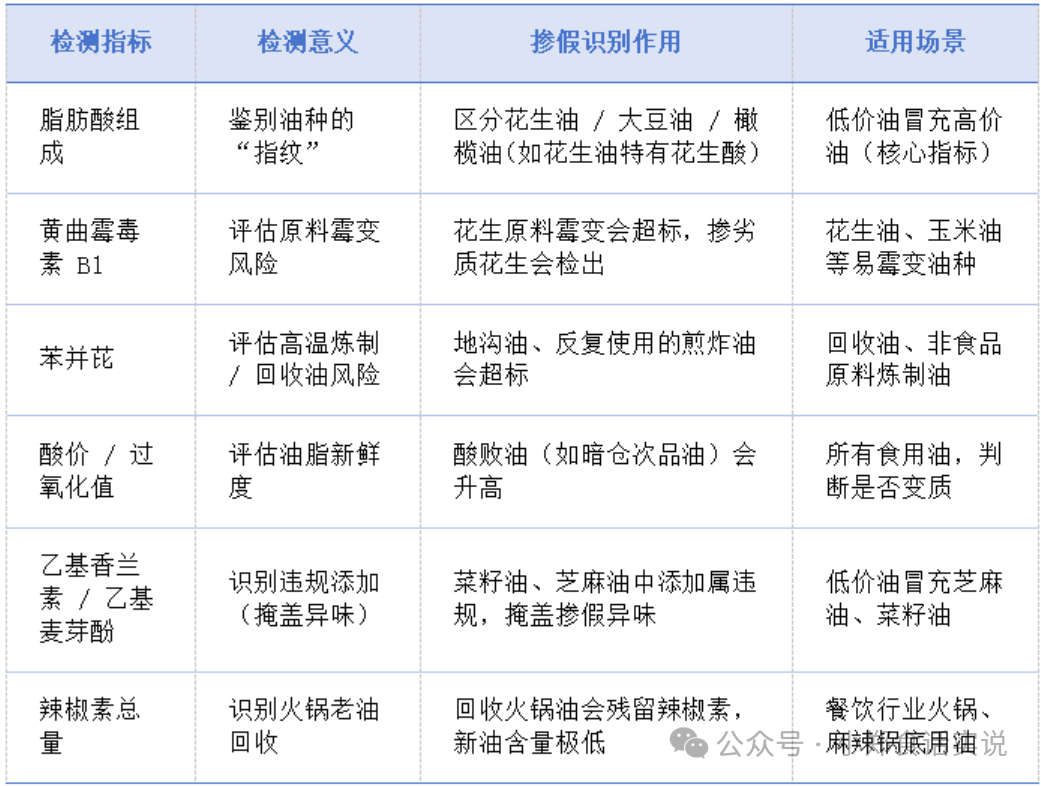

三、专业检测:6 个核心指标锁定掺假,CMA 资质是关键

识别食用油掺假需依赖专业检测,6 个指标是 “核心防线”,不同指标对应不同掺假类型:

专业建议:企业送检需选择有 CMA 资质的机构,确保检测报告具有法律效力;重点关注 “脂肪酸组成 + 黄曲霉毒素 B1 + 苯并芘” 三项,可覆盖 80% 以上掺假场景。

四、全链条应对指南

1.生产企业:从源头堵漏洞,避免刑事风险

原料管控:建立供应商审核机制,索要每批次油脂的检疫证明、检测报告(重点看脂肪酸组成),避免采购来源不明的低价油;过程管控:油罐车卸货前检查是否有改装暗仓,建立进销存台账(原料量、生产量、销售量需匹配),定期内部送检成品;标签合规:按国标标注油种(如 “花生油” 需符合 GB/T 1534),调和油需明确标注配料表(如 “大豆油 + 花生油”),不得模糊标注 “纯花生油”。

2. 餐饮企业:警惕回收油,守住后厨防线

油脂采购:选择有资质的供应商,索要《食品生产许可证》,避免采购无标签的 “散装油”;火锅 / 煎炸油管控:禁止回收客人食用后的锅底油,煎炸油每天更换,使用前过滤杂质,记录更换台账;自检自查:定期对食用油进行快速检测(如用试纸检测酸价),发现异味、颜色异常立即停用并送检。

3. 消费者:3 个实用技巧,日常识别掺假油

看价格:若 5L 花生油售价低于 100 元(正品市场价 120-150 元)、橄榄油低于 80 元(正品 100 元以上),需警惕;

看标签:纯花生油标注 “GB/T 1534”,纯大豆油 “GB/T 1535”,调和油需标 “GB/T 2716” 及配料表(如 “大豆油 70%+ 花生油 30%”);

看感官:纯花生油有自然花生香味,掺大豆油后香味变淡、有豆腥味;地沟油颜色偏深、有哈喇味,加热后烟大。

看价格:若 5L 花生油售价低于 100 元(正品市场价 120-150 元)、橄榄油低于 80 元(正品 100 元以上),需警惕;

看标签:纯花生油标注 “GB/T 1534”,纯大豆油 “GB/T 1535”,调和油需标 “GB/T 2716” 及配料表(如 “大豆油 70%+ 花生油 30%”);

看感官:纯花生油有自然花生香味,掺大豆油后香味变淡、有豆腥味;地沟油颜色偏深、有哈喇味,加热后烟大。

结语:食用油安全,需技术、执法与自律结合

从 11 起判例来看,食用油掺假已从 “小作坊造假” 升级为 “全链条产业化”,防控需 “执法精准打击 + 技术检测赋能 + 行业自律” 三方发力。对企业而言,合规是底线 —— 原料合规、检测合规、标签合规,避免触碰法律红线;对消费者而言,学会看标签、辨价格、查感官,拒绝低价劣质油;对执法部门而言,聚焦电商平台、运输环节、小作坊,用检测技术锁定证据,让掺假者付出代价。

食用油是餐桌安全的基础,唯有每一环都守住 “真” 与 “安”,才能让消费者吃得放心。

从 11 起判例来看,食用油掺假已从 “小作坊造假” 升级为 “全链条产业化”,防控需 “执法精准打击 + 技术检测赋能 + 行业自律” 三方发力。对企业而言,合规是底线 —— 原料合规、检测合规、标签合规,避免触碰法律红线;对消费者而言,学会看标签、辨价格、查感官,拒绝低价劣质油;对执法部门而言,聚焦电商平台、运输环节、小作坊,用检测技术锁定证据,让掺假者付出代价。

食用油是餐桌安全的基础,唯有每一环都守住 “真” 与 “安”,才能让消费者吃得放心。